Garbage CollectionC/C++oc/swift/java/python/php/golangvirtual machineruntimeGolang GC 的发展史

主要版本变化:

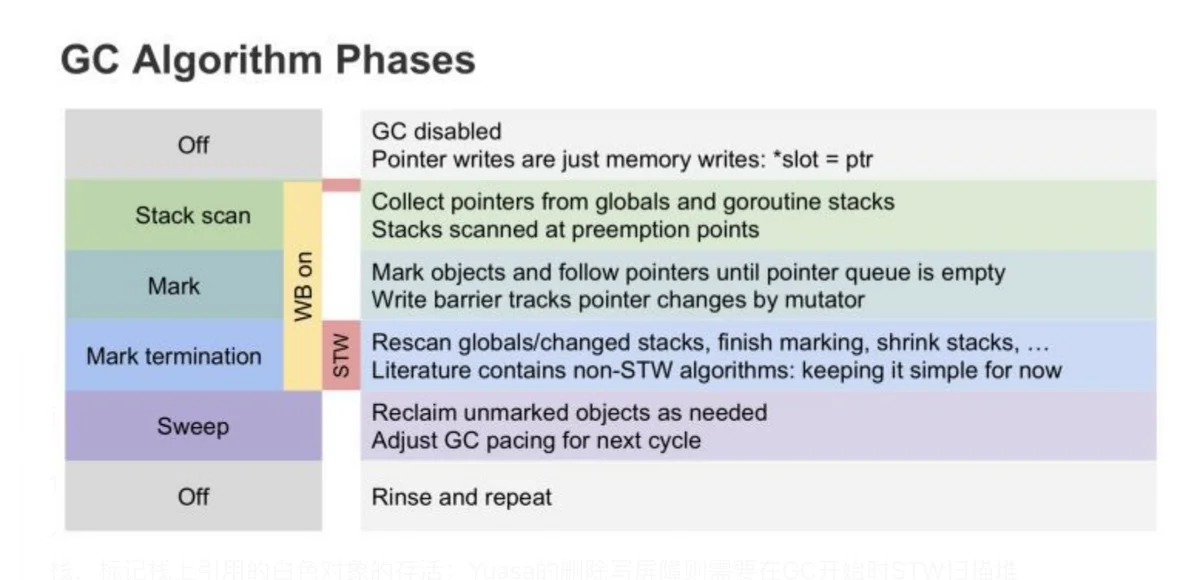

1.5 版本以及以后版本的GC 主要分为四个阶段,其中标记和清理都是并发执行的,但是标记阶段的前后需要使用STW来做GC的准备工作和栈的rescan(这也是1.8的优化点)。

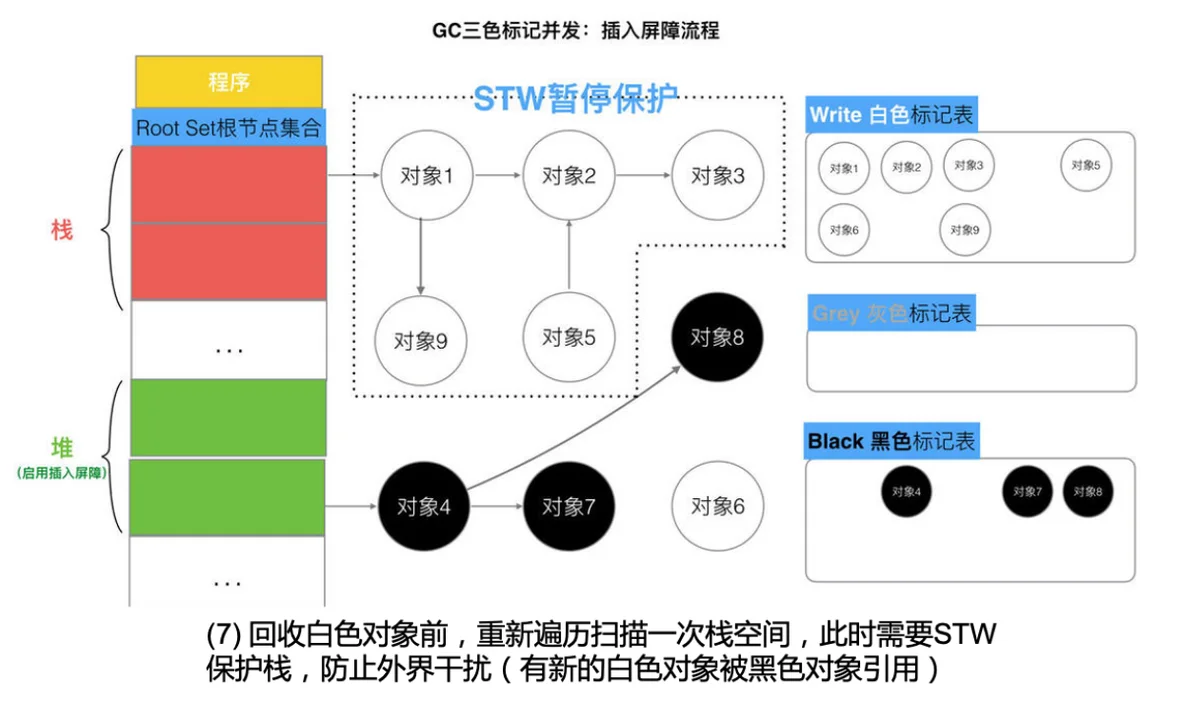

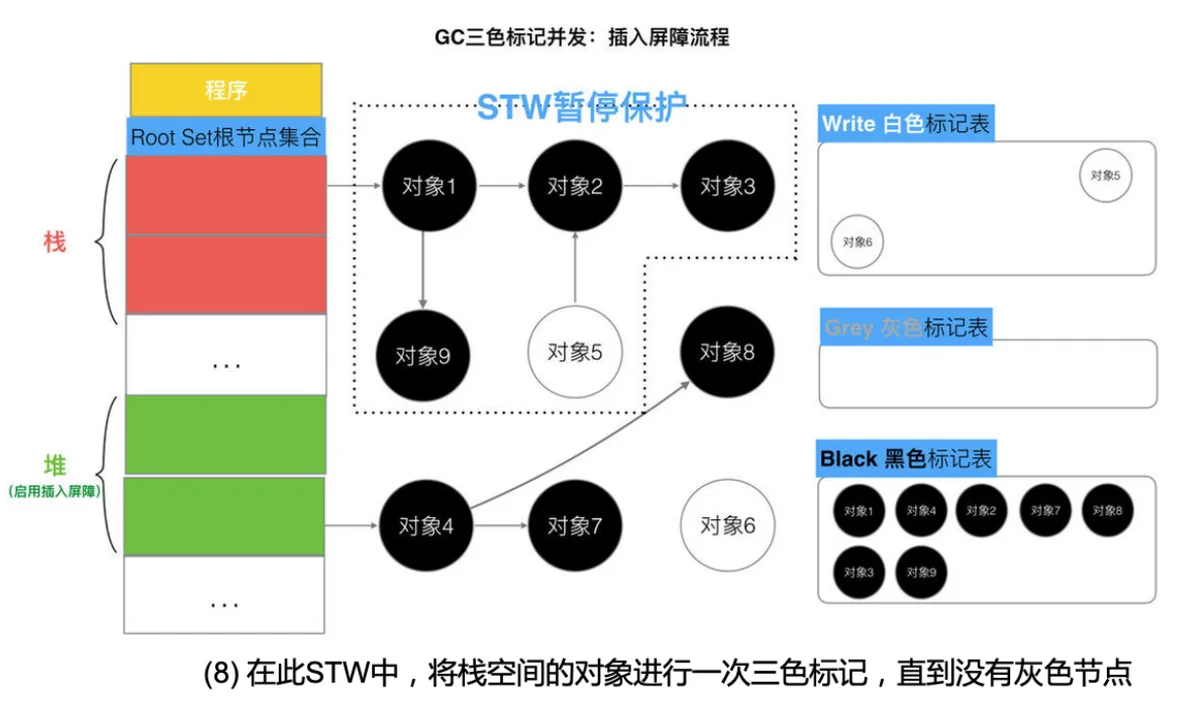

1.8 版本引入混合屏障,最小化第一次STW,写入屏障和删除屏障各有优缺点,Dijkstra写入写屏障在标记开始时无需STW,可直接开始,并发进行,但结束时需要STW来重新扫描栈,标记栈上引用的白色对象的存活;Yuasa的删除写屏障则需要在GC开始时STW扫描堆栈来记录初始快照,这个过程会保护开始时刻的所有存活对象,但结束时无需STW。Go1.8版本引入的混合写屏障结合了Yuasa的删除写屏障和Dijkstra的写入写屏障,结合了两者的优点。

二、常见的 GC 算法1. 引用计数法

Objective-CSwift- 优点:简单直接,回收速度快

- 缺点:需要额外的空间存放计数,无法处理循环引用的情况;

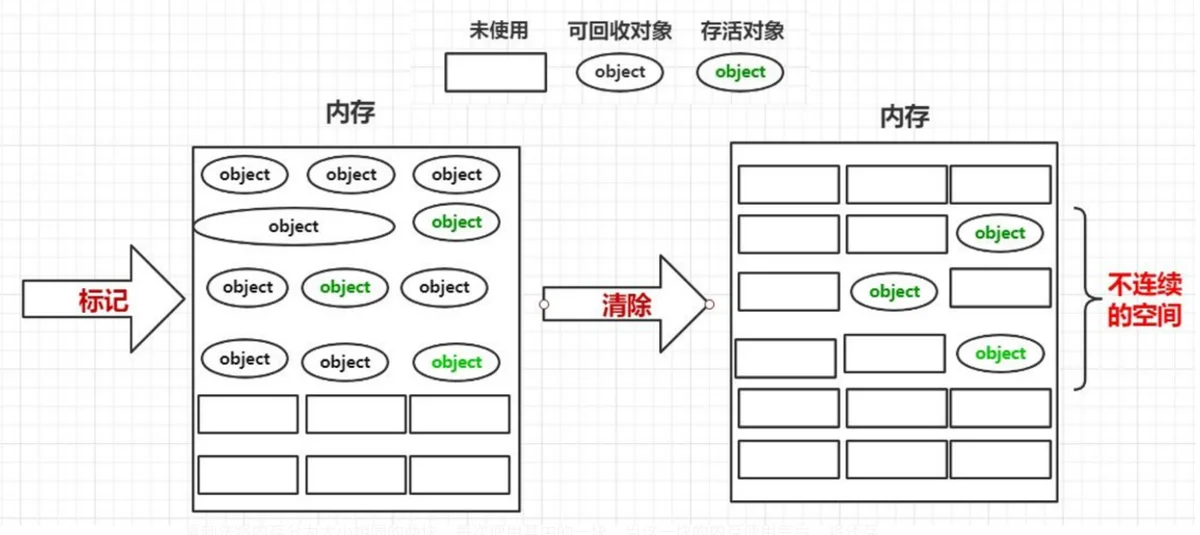

2. 标记清除法

标记出所有不需要回收的对象,在标记完成后统一回收掉所有未被标记的对象。

- 优点:简单直接,速度快,适合可回收对象不多的场景

- 缺点:会造成不连续的内存空间(内存碎片),导致有大的对象创建的时候,明明内存中总内存是够的,但是空间不是连续的造成对象无法分配;

3. 复制法

复制法将内存分为大小相同的两块,每次使用其中的一块,当这一块的内存使用完后,将还存活的对象复制到另一块去,然后再把使用的空间一次清理掉。

- 优点:解决了内存碎片的问题,每次清除针对的都是整块内存,但是因为移动对象需要耗费时间,效率低于标记清除法;

- 缺点:有部分内存总是利用不到,资源浪费,移动存活对象比较耗时,并且如果存活对象较多的时候,需要担保机制确保复制区有足够的空间可完成复制;

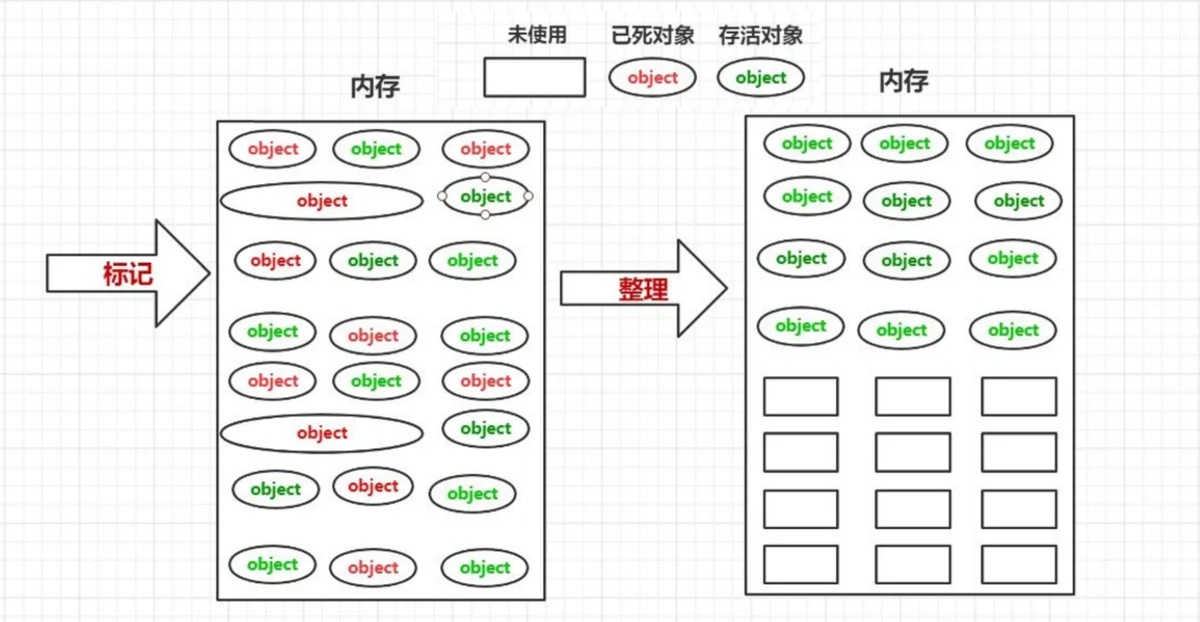

4. 标记整理

标记过程同标记清除法,结束后将存活对象压缩至一端,然后清除边界外的内容。

- 优点:解决了内存碎片的问题,也不像标记复制法那样需要担保机制,存活对象较多的场景也使适用;

- 缺点:性能低,因为在移动对象的时候不仅需要移动对象还要维护对象的引用地址,可能需要对内存经过几次扫描才能完成;

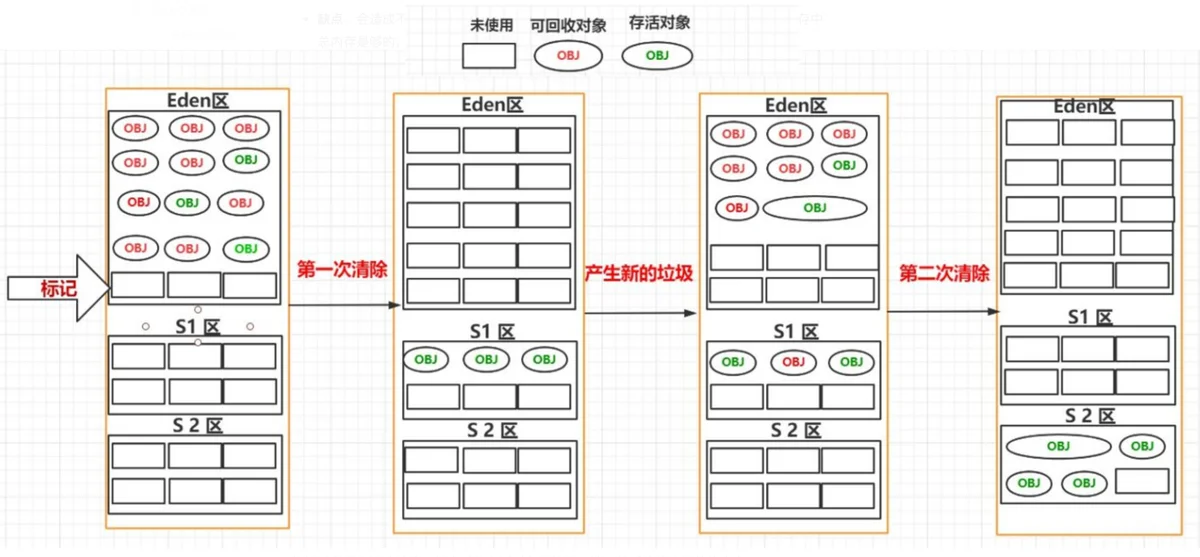

5. 分代式

将对象根据存活时间的长短进行分类,存活时间小于某个值的为年轻代,存活时间大于某个值的为老年代,永远不会参与回收的对象为永久代。并根据分代假设(如果一个对象存活时间不长则倾向于被回收,如果一个对象已经存活很长时间则倾向于存活更长时间)对对象进行回收。

1. 三色标记法的原理

三色标记法将对象分为三类,并用不同的颜色相称:

- 白色对象(可能死亡):未被回收器访问到的对象。在回收开始阶段,所有对象均为白色,当回收结束后,白色对象均不可达。

- 灰色对象(波面):已被回收器访问到的对象,但回收器需要对其中的一个或多个指针进行扫描,因为他们可能还指向白色对象。

- 黑色对象(确定存活):已被回收器访问到的对象,其中所有字段都已被扫描,黑色对象中任何一个指针都不可能直接指向白色对象。

标记过程如下:

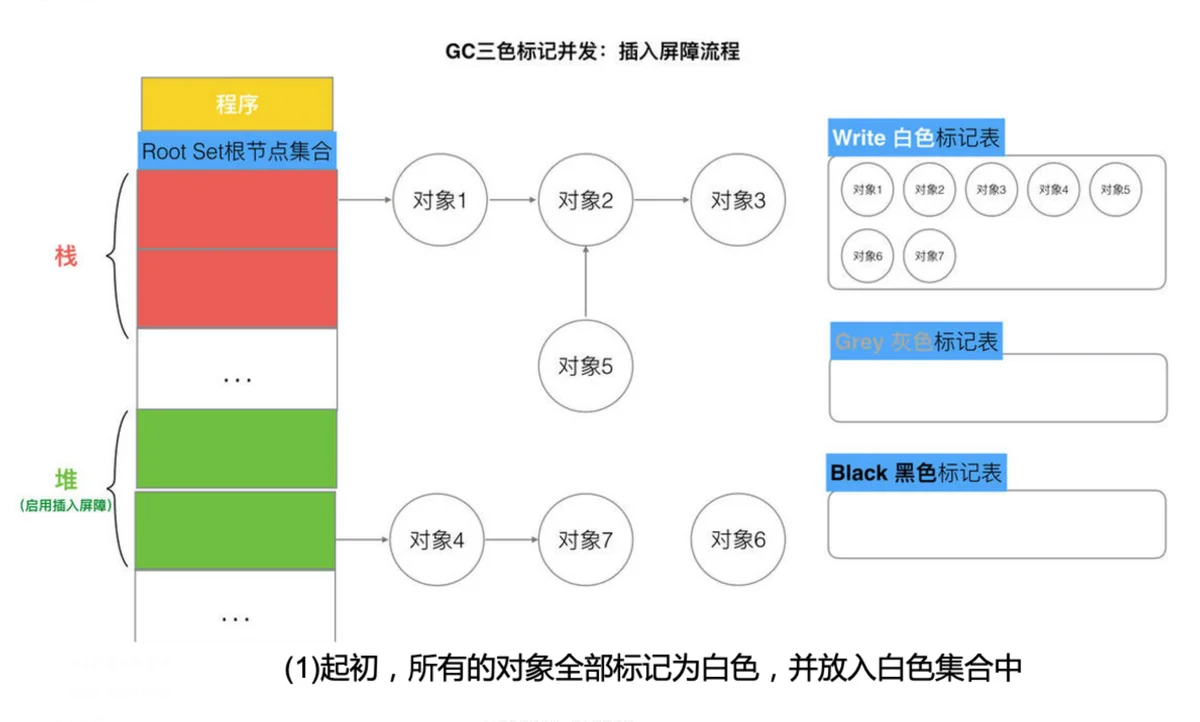

- 第一步:起初所有的对象都是白色的;

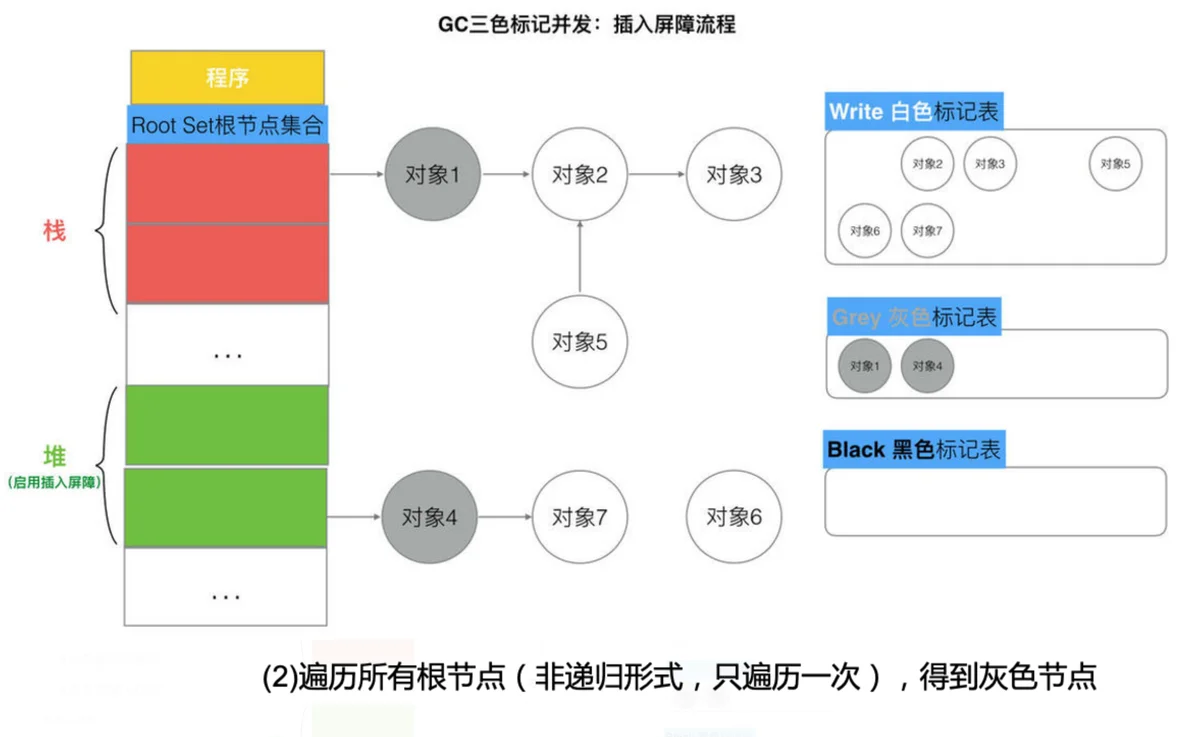

- 第二步:从根对象出发扫描所有可达对象,标记为灰色,放入待处理队列;

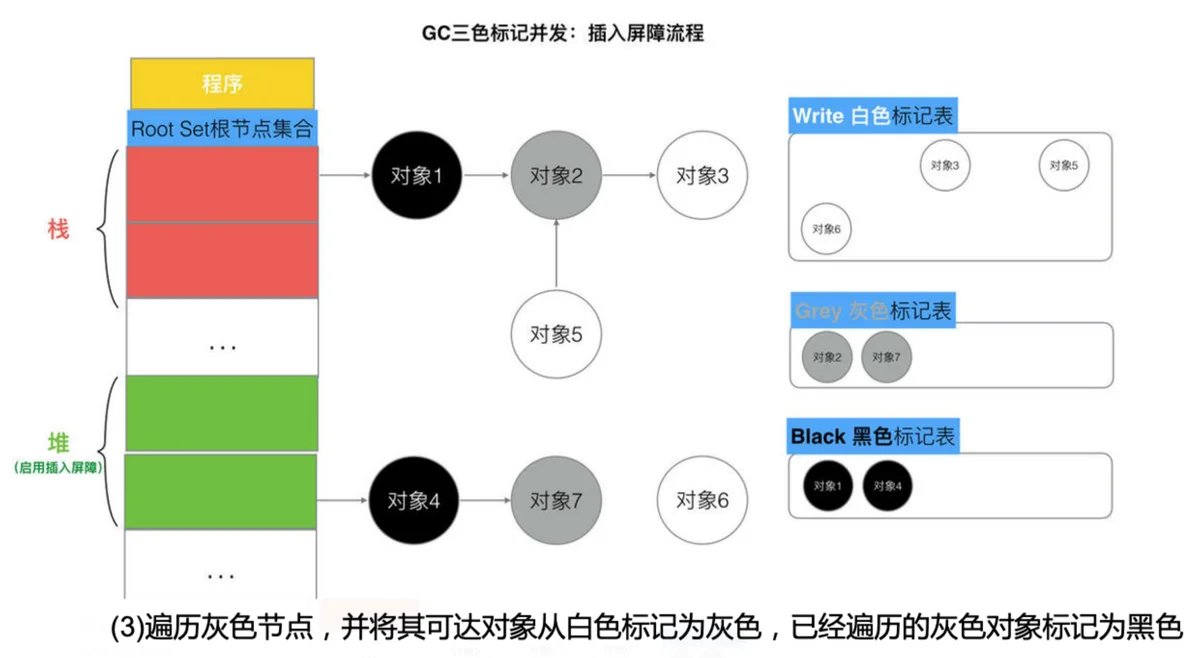

- 第三步:从待处理队列中取出灰色对象,将其引用的对象标记为灰色并放入待处理队列中,自身标记为黑色;

- 重复第三步,直到待处理队列为空,此时白色对象即为不可达的“垃圾”,回收白色对象;

根对象在垃圾回收的术语中又叫做根集合,它是垃圾回收器在标记过程时最先检查的对象,包括:

- 全局变量:程序在编译期就能确定的那些存在于程序整个生命周期的变量。

- 执行栈:每个 goroutine 都包含自己的执行栈,这些执行栈上包含栈上的变量及指向分配的堆内存区块的指针。

- 寄存器:寄存器的值可能表示一个指针,参与计算的这些指针可能指向某些赋值器分配的堆内存区块。

2. 屏障机制

2.1 STW

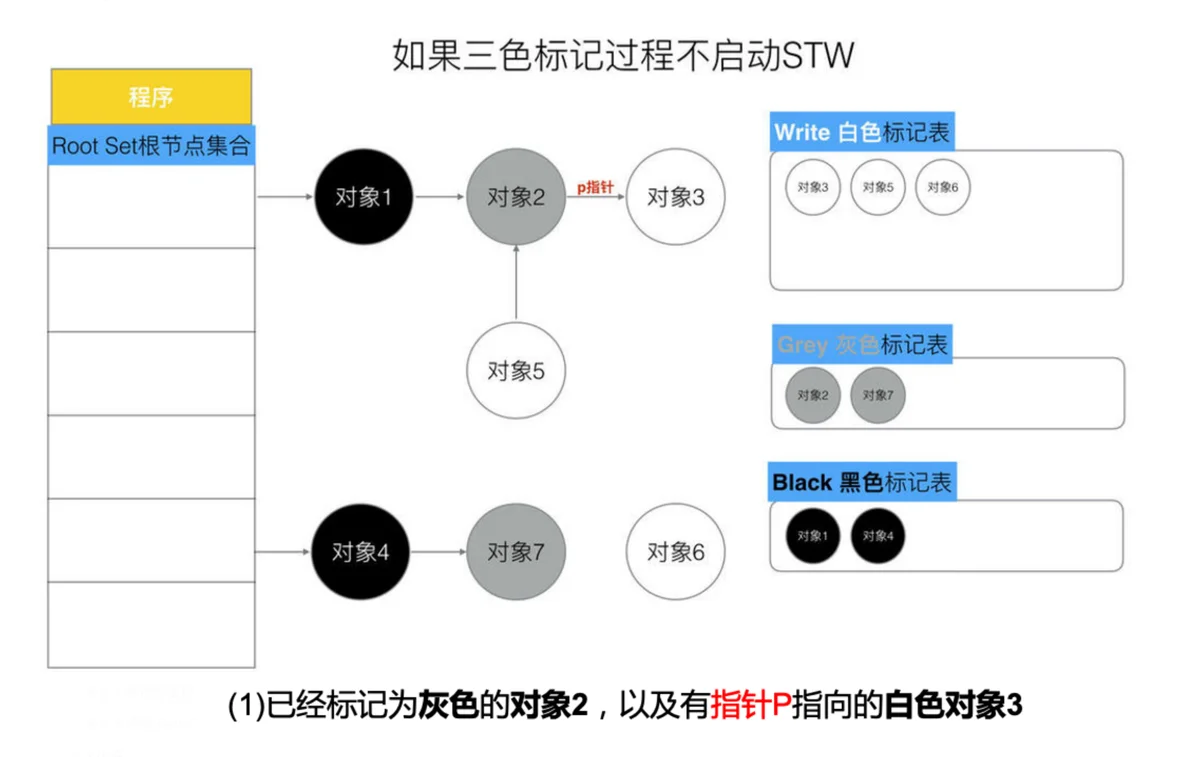

Start/Stop The WorldStop The WorldStart The WorldSTW2.2 No STW 存在的问题

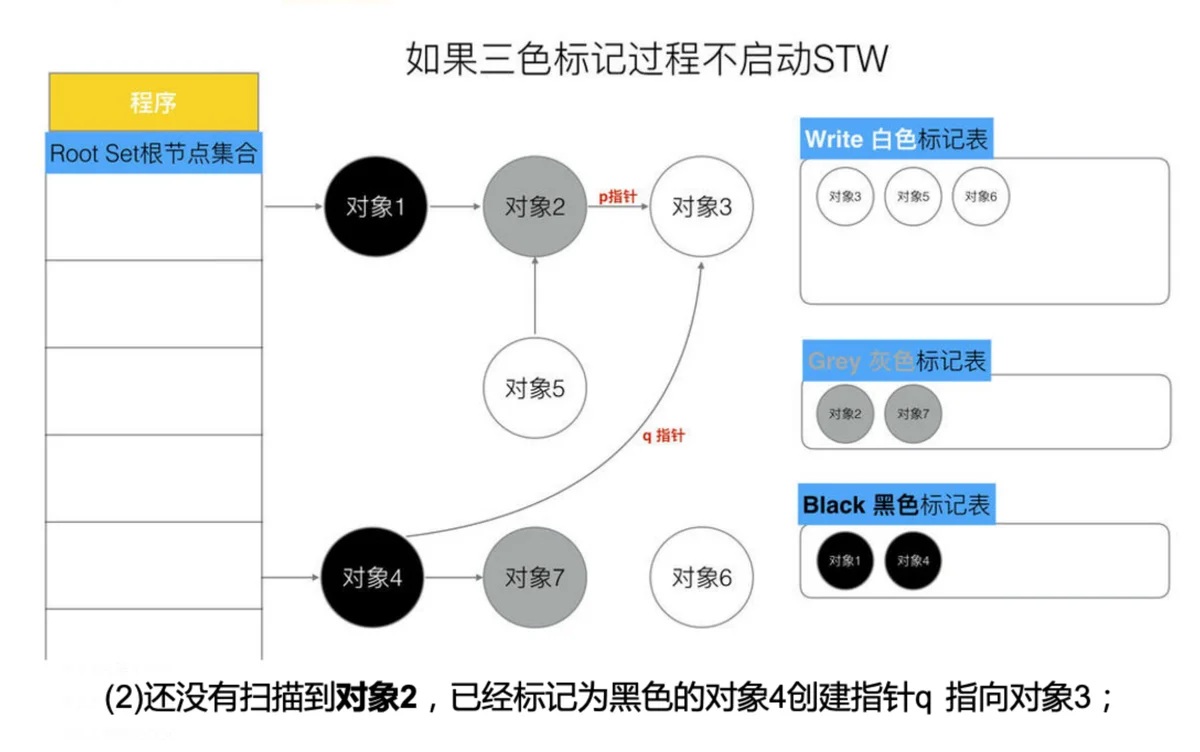

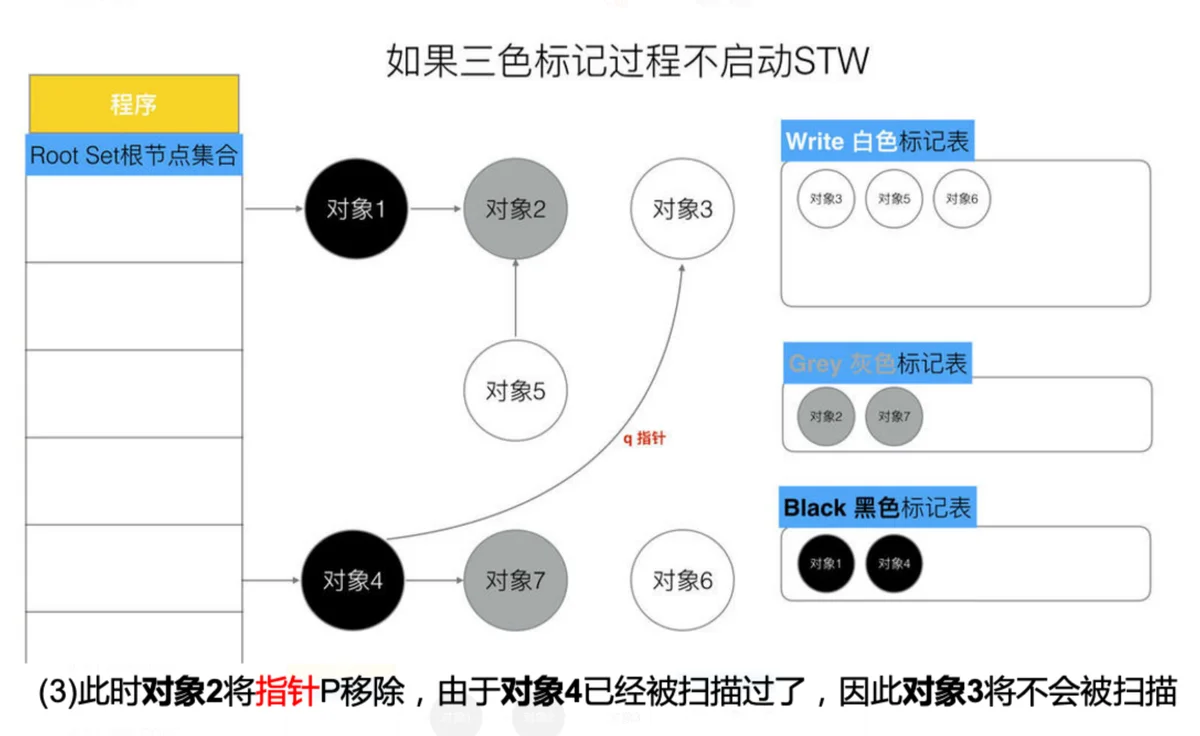

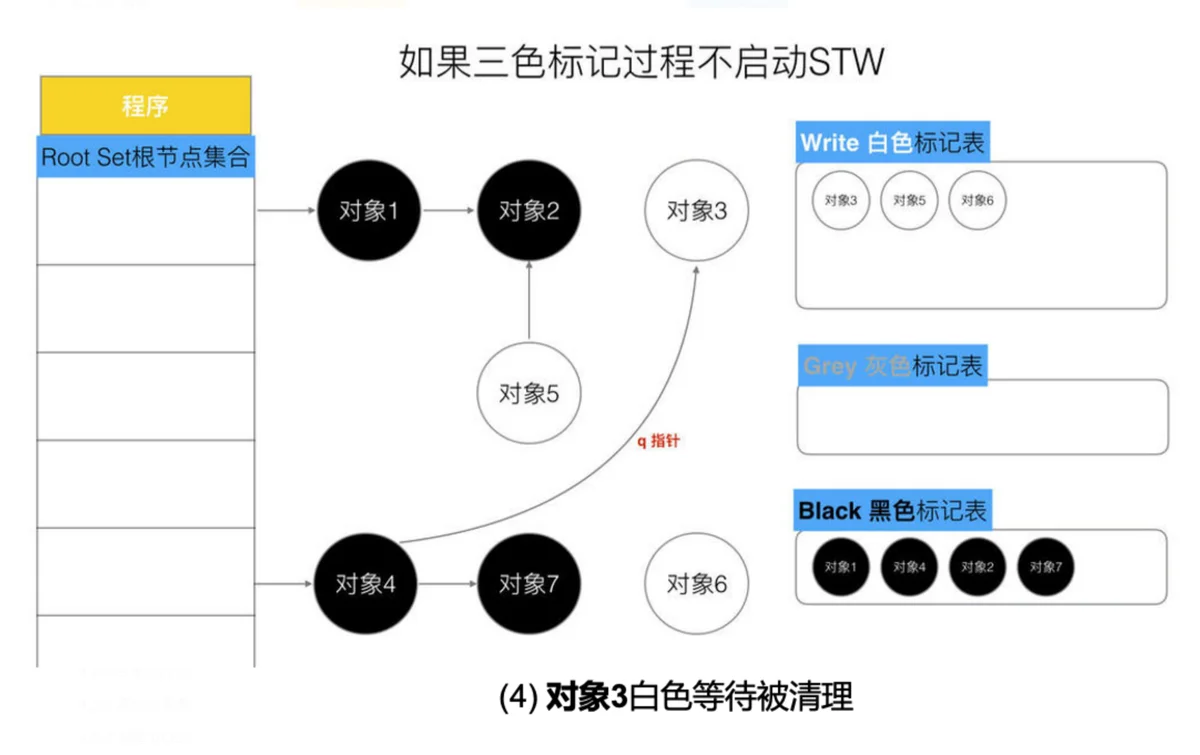

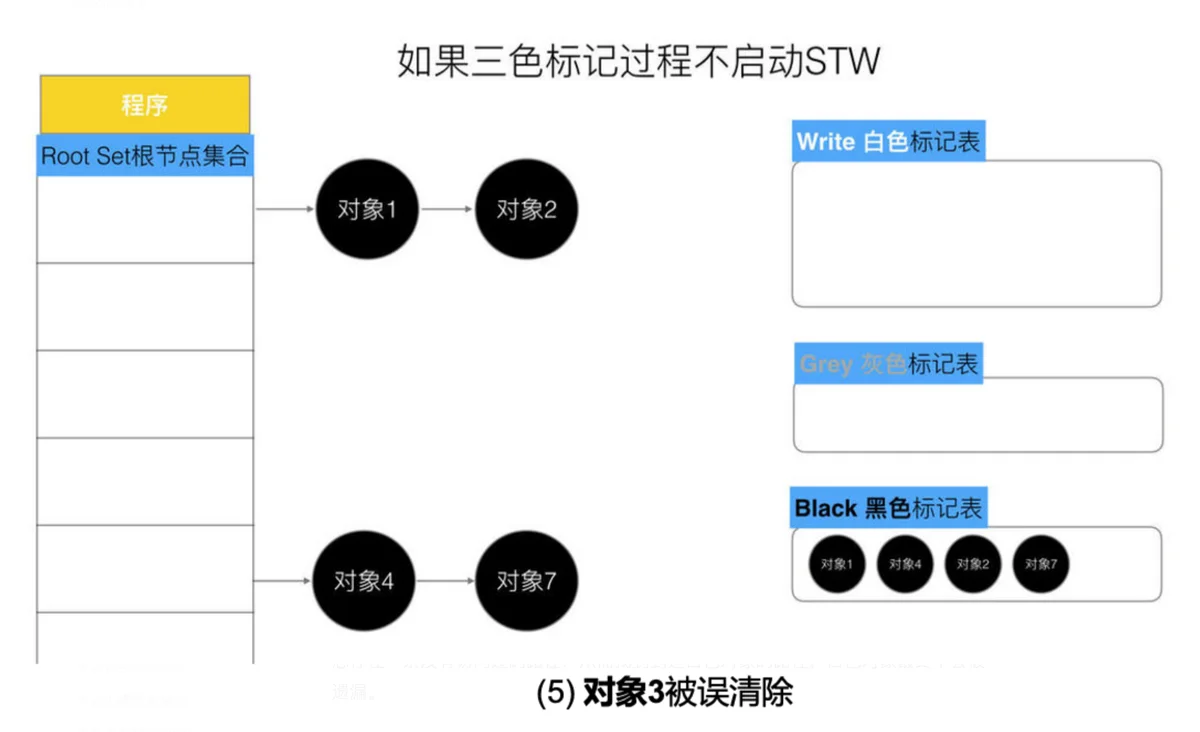

假设下面的场景,已经被标记为灰色的对象2,未被标记的对象3被对象2用指针p引用;此时已经被标记为黑色的对象4创建指针q 指向未被标记的对象3,同时对象2将指针p移除;对象4已经被标记为黑色,对象3未被引用,对象2删除与对象3的引用,导致最后对象3被误清除;

-

垃圾回收的原则是不应出现对象的丢失,也不应错误的回收还不需要回收的对象。如果同时满足下面两个条件会破坏回收器的正确性:

- 条件 1: 赋值器修改对象图,导致某一黑色对象引用白色对象;(通俗的说就是A突然持有了B的指针,而B在并发标记的过程中已经被判定为白色对象要被清理掉的)

- 条件 2: 从灰色对象出发,到达白色对象且未经访问过的路径被赋值器破坏;(通俗的说就是A持有B的指针,这个持有关系被释放)

-

只要能够避免其中任何一个条件,则不会出现对象丢失的情况,因为:

- 如果“条件 1”被避免,则所有白色对象均被灰色对象引用,没有白色对象会被遗漏;

- 如果“条件 2”被避免,即便白色对象的指针被写入到黑色对象中,但从灰色对象出发,总存在一条没有访问过的路径,从而找到到达白色对象的路径,白色对象最终不会被遗漏。

可能的解决方法: 整个过程STW,浪费资源,且对用户程序影响较大,由此引入了屏障机制;

2.3 屏障机制

把回收器视为对象,把赋值器视为影响回收器这一对象的实际行为(即影响 GC 周期的长短),从而引入赋值器的颜色:

- 黑色赋值器:已经由回收器扫描过,不会再次对其进行扫描。

- 灰色赋值器:尚未被回收器扫描过或尽管已经扫描过,但仍需要重新扫描。

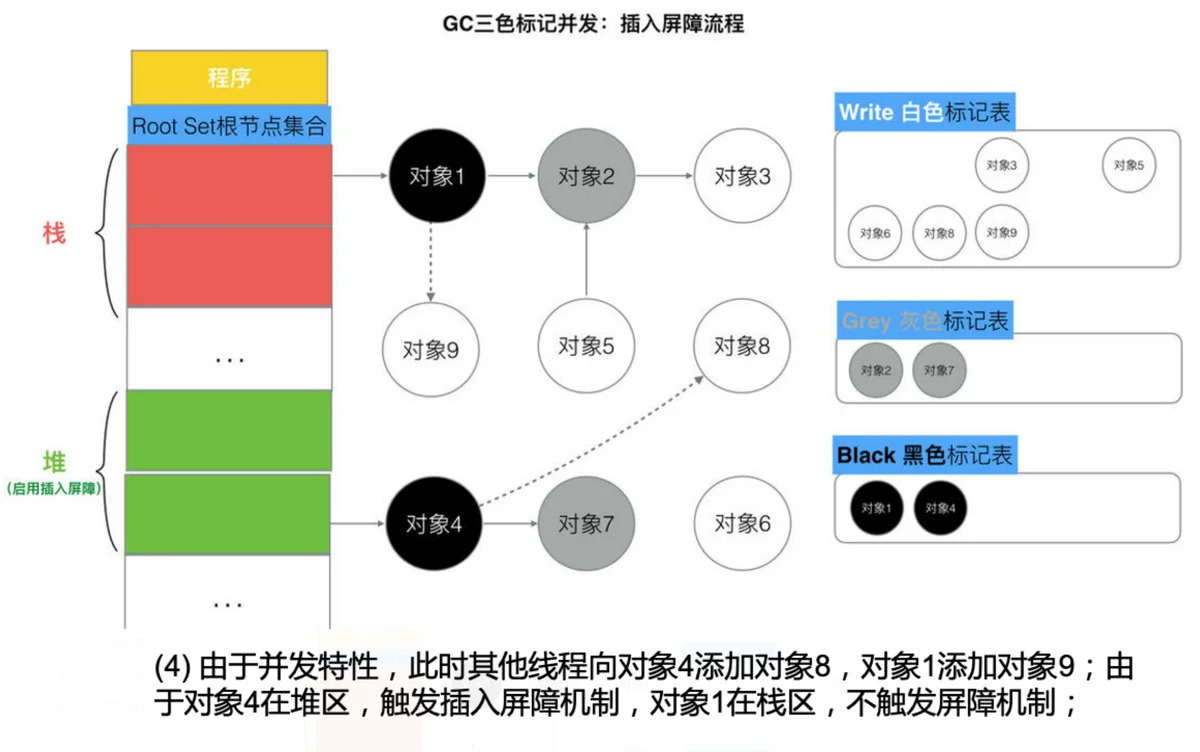

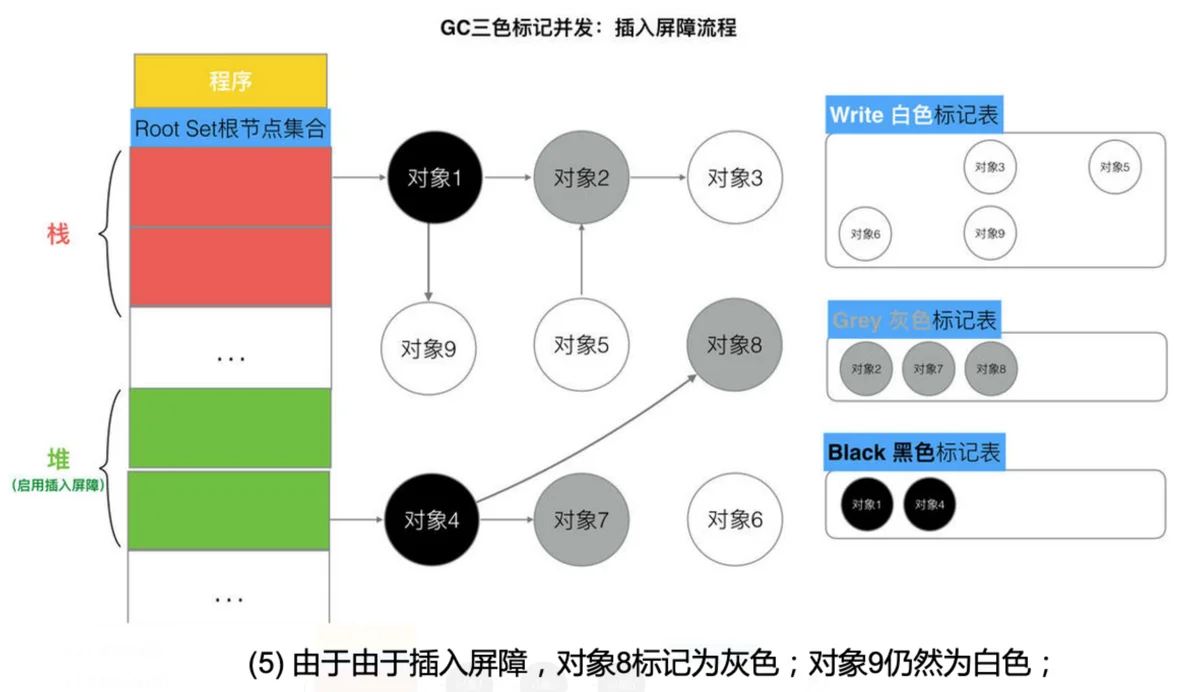

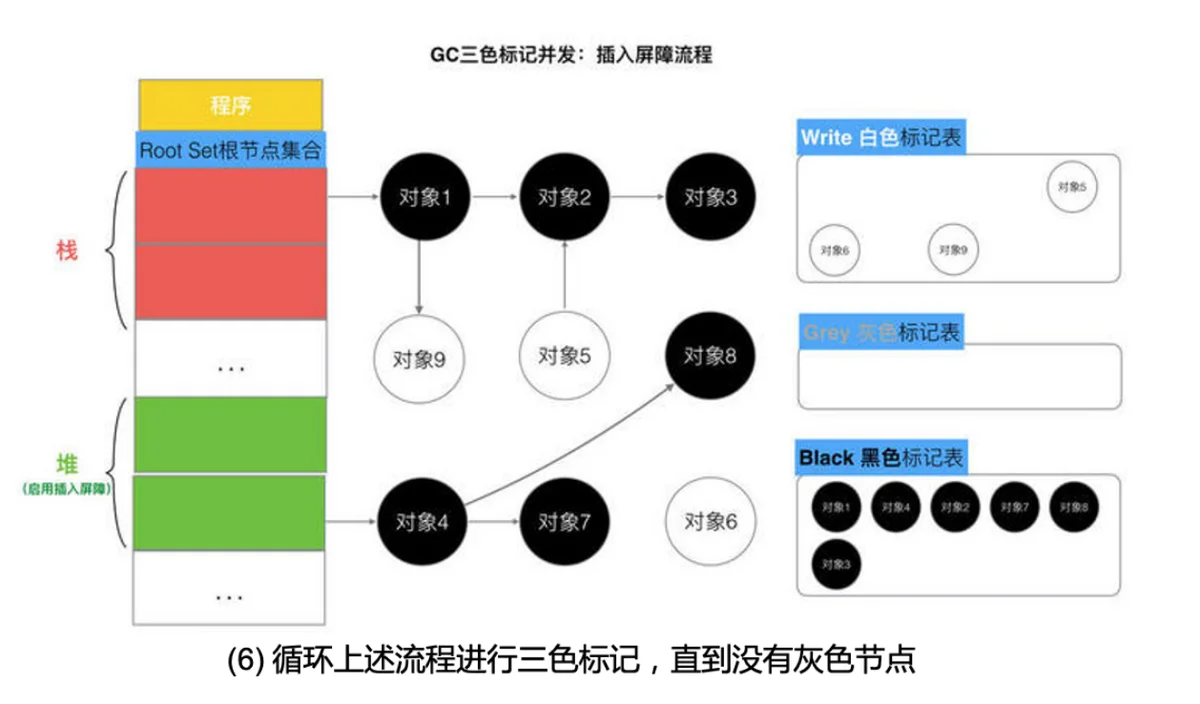

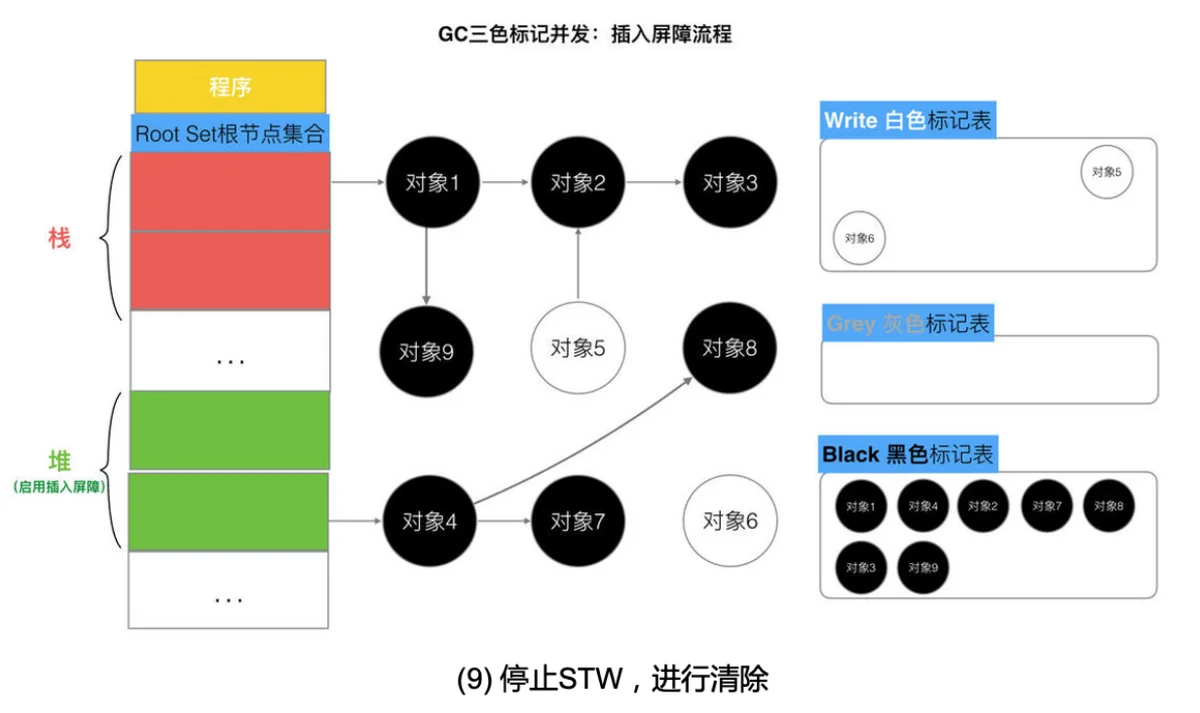

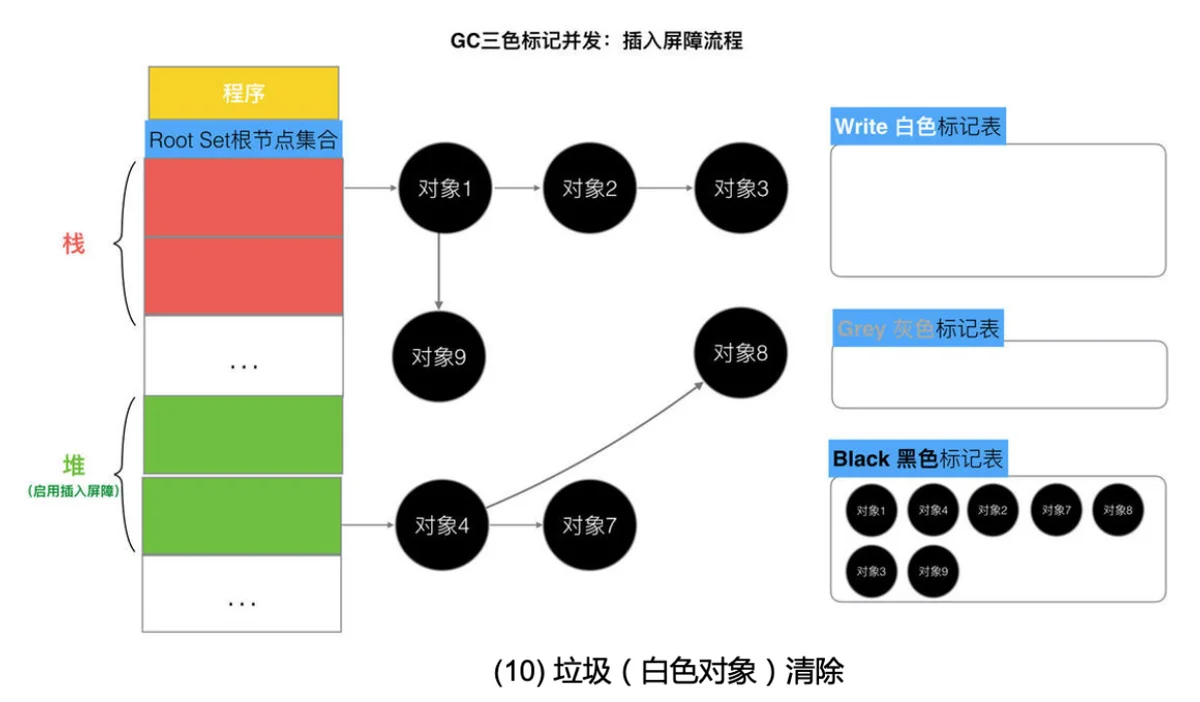

2.3.1 插入屏障(Dijkstra)- 灰色赋值器

写入前,对指针所要指向的对象进行着色,伪代码如下

// 灰色赋值器 Dijkstra 插入屏障

func DijkstraWritePointer(slot *unsafe.Pointer, ptr unsafe.Pointer) {

shade(ptr) //先将新下游对象 ptr 标记为灰色

*slot = ptr

}

//说明:

添加下游对象(当前下游对象slot, 新下游对象ptr) {

//step 1

标记灰色(新下游对象ptr)

//step 2

当前下游对象slot = 新下游对象ptr

}

//场景:

A.添加下游对象(nil, B) //A 之前没有下游, 新添加一个下游对象B, B被标记为灰色

A.添加下游对象(C, B) //A 将下游对象C 更换为B, B被标记为灰色避免条件1( 赋值器修改对象图,导致某一黑色对象引用白色对象;)因为在对象A 引用对象B 的时候,B 对象被标记为灰色

Dijkstra 插入屏障的好处在于可以立刻开始并发标记。但存在两个缺点:

- 由于 Dijkstra 插入屏障的“保守”,在一次回收过程中可能会残留一部分对象没有回收成功,只有在下一个回收过程中才会被回收;

- 在标记阶段中,每次进行指针赋值操作时,都需要引入写屏障,这无疑会增加大量性能开销;为了避免造成性能问题,Go 团队在最终实现时,没有为所有栈上的指针写操作,启用写屏障,而是当发生栈上的写操作时,将栈标记为灰色,但此举产生了灰色赋值器,将会需要标记终止阶段 STW 时对这些栈进行重新扫描。